文|临川证券配资实盘排名

编辑|t

引言

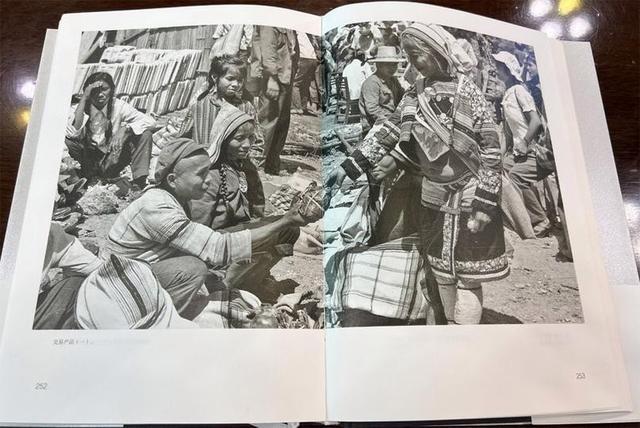

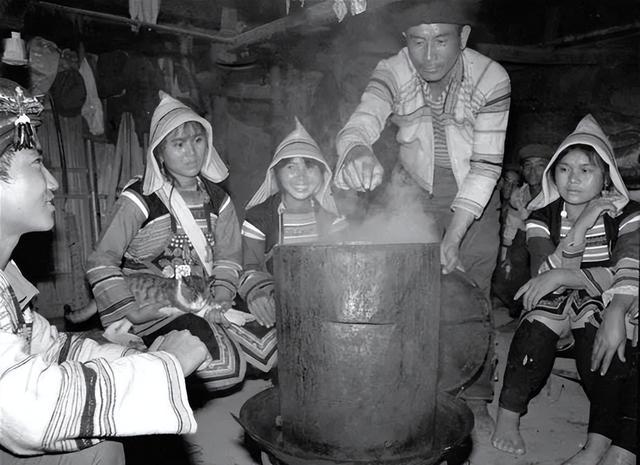

基诺族,一个曾经连“官方身份”都迟到的民族,如今却成了最神秘的存在。女孩13岁就行成人礼,象征着告别童年,而整个族群至今仍像“隐世村落”般生活在大山之中。

现代社会高铁四通八达,他们的山寨却仿佛静止在历史长河里。他们究竟是如何保持这份“与世隔绝”的?

“民族户口”比人慢30年

在中国,55个民族基本上在新中国成立后的前几十年就已经“上了户口”,但基诺族却一直“没户口”,直到1979年才终于被正式承认。

换句话说,在建国后的30年里,他们的民族身份就像是被遗忘的快递,始终没有到达目的地。

这种“被遗漏”的情况,让基诺族人在当时的行政划分中成了“无名之族”。不是他们不存在,而是没人能准确地给他们归类。

在新中国刚成立时,民族识别工作主要依赖于历史文献、语言特征、社会习俗等标准,而基诺族由于地理位置偏远,长期生活在西双版纳的深山中,社会结构与其他民族有很大不同,甚至连本民族的名字都是后来才逐渐确立的。

关于基诺族的族源问题,学者们有两种说法:

土著说认为基诺族自古就生活在西双版纳,最早的聚居地是“司杰卓米”(现称孔明山),也就是今天的基诺山。他们的祖先世世代代在这片土地上繁衍生息,从母系社会一路发展到父系社会,并逐步形成了现在的村寨结构。

还有研究认为,基诺族的祖先原本生活在更北的地方,曾经经过昆明、普洱、墨江等地,最终迁徙到西双版纳,并在“基诺洛克”定居。

他们的传统文化中也留下了一些北方民族的痕迹,比如送魂仪式时,基诺族人会把亡灵送往北方。

无论是哪种说法,基诺族都在历史的长河中形成了独特的社会结构。基诺人的村寨通常由两个“父母寨”组成,像是一个巨大家族的分支。

最古老的村寨能追溯到300多年前,而稍新的也有200年的历史。即使到了今天,每年基诺族的各个寨子还要回到“父母寨”举行祭祖仪式,维系他们千百年来的血缘关系。

1979年,国家终于为基诺族“正名”,他们成为了中国第56个民族。这一决定,不仅让基诺族人民有了属于自己的民族身份,也让他们获得了更多的政策支持。

然而,这张迟到的“民族身份证”,已经让他们比别的民族晚了整整30年。基诺族老人们至今仍然会调侃:“孩子们都长大了,我们民族才刚刚上了户口。”

小孩还没懂事,就得学会撑起家

现在的城市里,18岁成年还觉得“压力山大”,但在基诺族的世界里,女孩13岁、男孩15岁,就已经被正式推向社会,担负起家庭责任。这种转变不是简单地吹个蜡烛、切块蛋糕,而是一场严格的成人仪式,确保他们从此不再是孩子。

这一天,村寨里的少年少女们要换上正式的民族服饰,女孩的衣服上绣满精致的花纹,男孩则系上象征男子气概的腰带。

仪式的核心,是村寨长老带着他们吟唱祖先史诗,讲述基诺族的祖训。这不是“听听故事”那么简单,而是一场意义深远的教育,告诉他们接下来的生活将不再轻松。

更重要的是,他们会得到“成人装备”:

男孩的礼物是一把弯刀和一把锄头,意味着他已经准备好为家里劳作,承担起保护家庭和种植粮食的责任。

女孩的礼物则一套针线包和纺织工具,象征着她从此要开始学习织布、缝纫、持家,成为合格的家庭成员。

所有孩子都要背上一个沉甸甸的筒帕,这是基诺族人最重要的标志,意味着他们的肩上开始有了责任,而不是单纯的依靠父母生活。

这个仪式不是表演,而是他们正式进入社会的象征。从这一天开始,他们要参加村寨的生产活动,承担家族的部分责任,而不是像城市里的孩子那样,还能“被宠几年”。

在基诺族,13岁意味着独立,意味着面对风雨,也意味着,童年的最后一刻已经过去。

世界那么大,我就不想去看看

现在高铁四通八达,互联网无处不在,基诺族的村寨却依旧保持着几十年前的生活方式。有人说他们“与世隔绝”,但事实是——他们不是“走不出去”,而是更喜欢留在这里。

首先,他们的经济结构仍然是传统农业为主。基诺族世世代代靠种茶、种橡胶为生,即使近年来政府大力推动经济发展,他们依旧保持着“自产自足”的模式。

尽管外面的世界日新月异,山里的生活依然慢悠悠的,不需要快节奏的工作,也没有城市的喧嚣。

其次,他们对自己的文化有极强的认同感。每年的“特懋克节”是他们最重要的节日,相当于基诺族的春节。

祭祖、杀牛、跳舞、吟唱古老的歌谣——整个村寨都会沉浸在节日的氛围中。如果年轻人离开村寨,就意味着这些传统可能会逐渐消失,而他们并不愿意失去这种独特的文化归属感。

当然,基诺族并不是完全拒绝现代化。近年来,基诺山寨也开始发展旅游业,吸引外界的游客前来体验他们的传统文化。

但和其他地方不同的是,他们并没有完全被商业化,而是选择保留自己的核心生活方式。他们不想让自己变成“表演民族”,而是要让文化在自己的土地上延续。

他们的生活,就像是一个慢节奏的绿洲。外面的世界灯红酒绿,他们却更喜欢这里的竹楼、茶园和山间清风。

参考资料:

基诺族成人礼:见证成长与蜕变.云南网 2024-06-06证券配资实盘排名